株式会社環境保全クリエイト

〒329-2151 栃木県矢板市幸岡782番地2

tel. 0287-47-5789

〒329-2151 栃木県矢板市幸岡782番地2

tel. 0287-47-5789

環境保全クリエイトは土壌汚染対策法 指定調査機関(環境省)です。

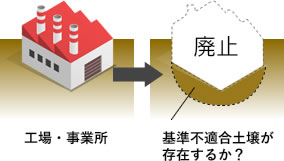

どんな時に土壌汚染調査が必要なの?

有害物質を使用している工場や施設が廃止になった場合でも、引き続き工場の敷地等として利用され、人の健康への影響が生じるおそれが無い場合や調査が困難な場合等については調査の実施が猶予されることがあります。

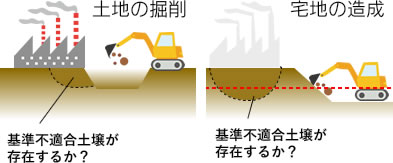

●敷地面積が3,000m2以上の場合(条例※1第117条)

●形質の変更面積が3,000m2以上の場合(法※2第4条)

●条例第114条

●法第5条

関係法令

※1:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)以下本サイトでは「条例」と記載します。

※2:土壌汚染対策法 以下、本サイトでは「法」と記載します。

法や条例に基づく調査のほかに、土地売却等に際して土地取引先等から調査を求められる場合があります。

法の対象とならない土地における調査で土壌汚染が判明した場合であっても、土地の所有者等の申請により、法の規制対象とすることができます。(法第14条)

土壌汚染対策の実施方法

基準不適合土壌への対処は、健康リスク回避の考え方によって、以下の2種類に区分できます。

対策方法は、土壌含有量基準値を超えた場合と、土壌溶出量基準値を超えた場合とで採用できる対策が異なります。

土壌含有量基準に不適合の場合に適用

管理型

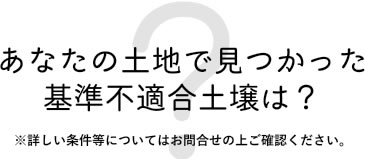

基準不適合土壌に直接ふれないよう、舗装により覆います。

基準不適合土壌の上面を、厚さ10cm以上のコンクリートまたは厚さ3cm以上のアスファルトで舗装し、基準不適合土壌に直接触れることを防止する。舗装を行うことが困難な急傾斜地では、モルタル(砂と水とセメントの混合物)の吹き付け等で代替できる。

・舗装上部の土地利用に応じて、必要な強度を有する舗装構造を選定する。

・対策後は、定期的に点検し、必要に応じて補修を行う。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・対策後に土地改変を行う際には、改変により基準不適合土壌が飛散・拡散しないよう適切に管理する。また、場外へ基準不適合土壌を搬出する際は、管理票等を用いて適切な処理を確認する。

・土地含有量基準を超える土壌に適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

土壌含有量基準に不適合の場合に適用

管理型

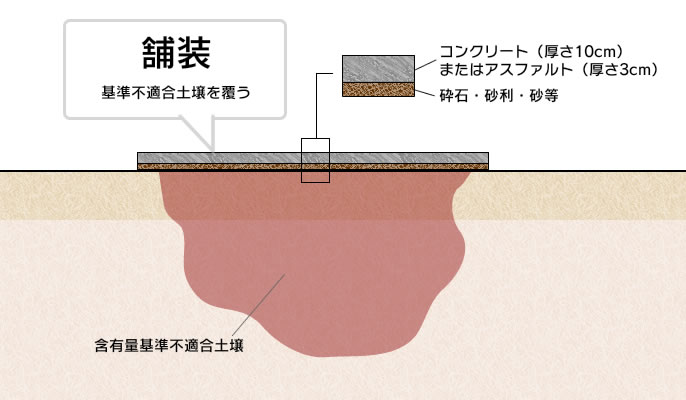

基準不適合土壌に直接触れないよう、盛土により覆います。

基準不適合土壌の上に、基準に適合する土壌(以下、適合土)を厚さ50cm以上盛り(盛土)、基準不適合土壌に直接触れることを防止する。外見上、基準不適合土壌と盛土の区別が困難になるため、盛土と基準不適合土壌の間に目印となる砂利等を敷く。

・盛土上部の土地利用に応じて、必要な強度を有する盛土材を選定する。

・対策後は、定期的に点検し、必要に応じて補修を行う。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・対策後に土地改変を行う際には、改変により基準不適合土壌が飛散・拡散しないよう適切に管理する。また、場外へ基準不適合土壌を搬出する際は、管理票等を用いて適切な処理を確認する。

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。

・周辺の地形を考慮し、50cm以上の嵩上げに対して支障がない場所に適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる

土壌含有量基準に不適合の場合に適用

管理型

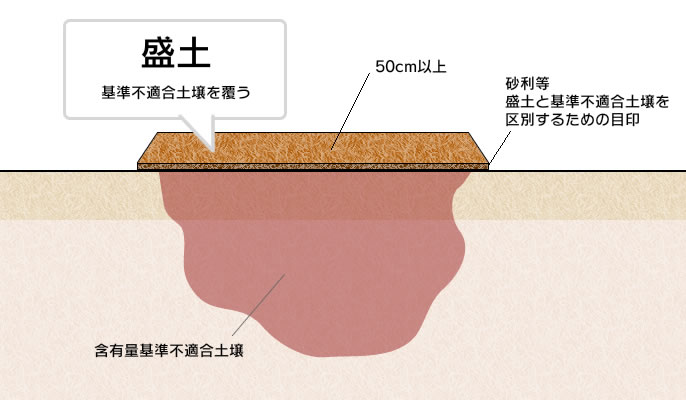

基準不適合土壌に直接触れないよう、地表部の土壌を深部の適合土と入れ換えます。

基準不適合土壌とその下の基準に適合する土壌(以下、適合土)をいったん掘削して、それぞれの土壌を区別して仮置きし、基準不適合土壌を深部に、適合土を浅部に入れ換えて埋め戻す。適合土の厚さは50cm以上とし、地表面は対策前と同じ高さにする。なお、基準不適合土壌と適合土を区別するため、それぞれの土壌の間には目印となる砂利等を敷く。

・掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。

・基準不適合土壌を仮置きする際は、必要に応じてシートがけ等の飛散防止対策を行う。

・基準不適合土壌は、地下水面より上に埋め戻すことが望ましい。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。

・狭い土地では仮置きの場所を考慮する必要がある。

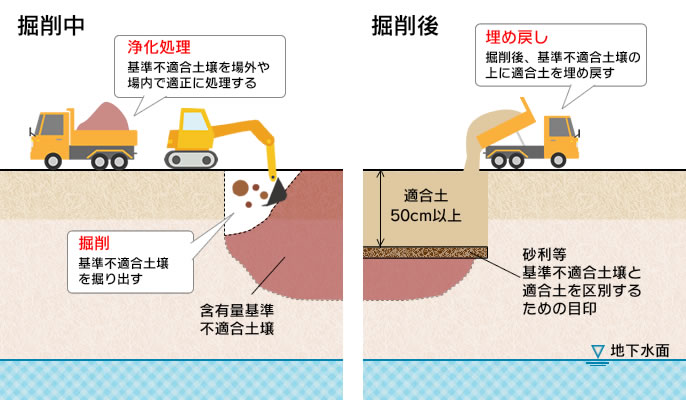

土壌含有量基準に不適合の場合に適用

管理型

基準不適合土壌に直接触れないよう、地表部の土壌を適合土と入れ換えます。

基準不適合土壌の上部を掘削後、区域外で適切に処理し、掘削した箇所を基準に適合する土壌(以下、適合土)で埋め戻す。適合土の厚さは50cm以上とし、地表面は対策前と同じ高さにする。なお、基準不適合土壌と適合土を区別するため、それぞれの土壌の間には目印となる砂利等を敷く。

・掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。

・基準不適合土壌を場外へ搬出する際は、シートがけ等により基準不適合土壌の飛散防止対策を行う。また、管理票等を用いて適切な処理を確認する。

・基準不適合土壌は、地下水面より上に埋め戻すことが望ましい。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

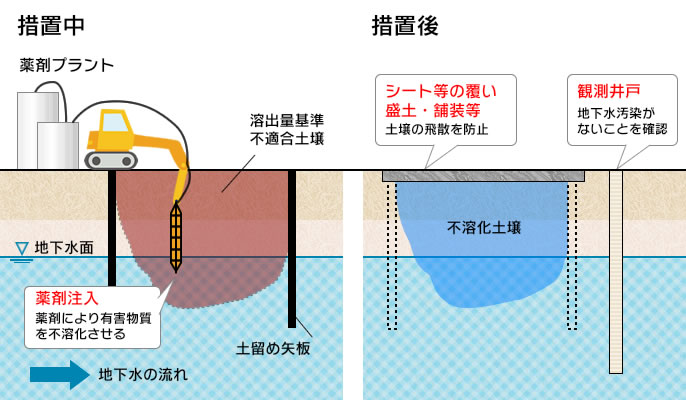

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

管理型

基準不適合土壌から有害物質が水に溶け出さないようにします。

基準不適合土壌の存在範囲に、薬剤を注入・撹拌し、土壌中の有害物質が水に溶け出さないように処理(不溶化)する。対策範囲の上面は、シート等(盛土・舗装でもよい)で覆い、不溶化土壌が飛散しないようにする。不溶化後、地下水の水質を監視し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・必要に応じて、対策を行う土壌への薬剤の適用性を事前に調査する。

・薬剤や有害物質が飛散しないよう、必要に応じて、工事中の遮水や揚水を行う。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・第二種特定有害物質のみに適用できる。

・第二溶出量基準を超えない場合のみ適用できる。

・狭い土地では仮設等を考慮する必要がある。

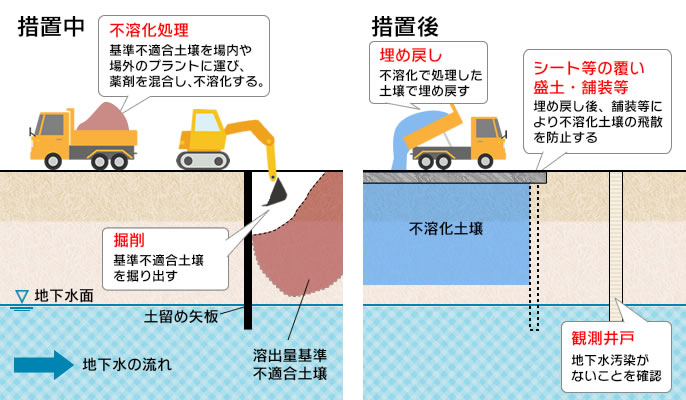

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

管理型

基準不適合土壌を有害物質が水に溶け出さないようにして埋め戻します。

基準不適合土壌をいったん掘削し、場外や場内のプラントで薬剤を混合し、有害物質が水に溶け出さないように処理(不溶化)し、溶出量基準に適合することを確認後、掘削範囲に埋め戻す。

対策範囲の上面は、シート等(盛土・舗装でも良い)で覆い、不溶化土壌が飛散しないようにする。不溶化後、地下水の水質を監視し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する

・必要に応じて、対策を行う土壌への薬剤の適用性を事前に調査する。

・掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。

・基準不適合土壌を場外へ搬出する際は、シートかけ等により基準不適合土壌の飛散を防止する。また、管理票等を用いて適切な処理を確認する。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・第二種特定有害物質のみに適用できる。

・第二溶出量基準を超えない場合のみ適用できる。

・狭い土地では処理を行う場所を考慮する必要がある。

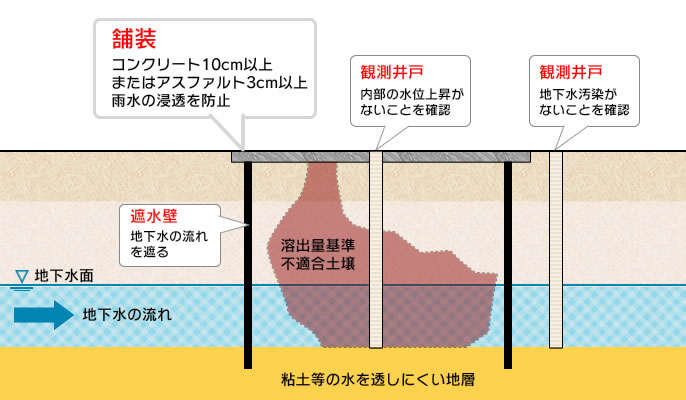

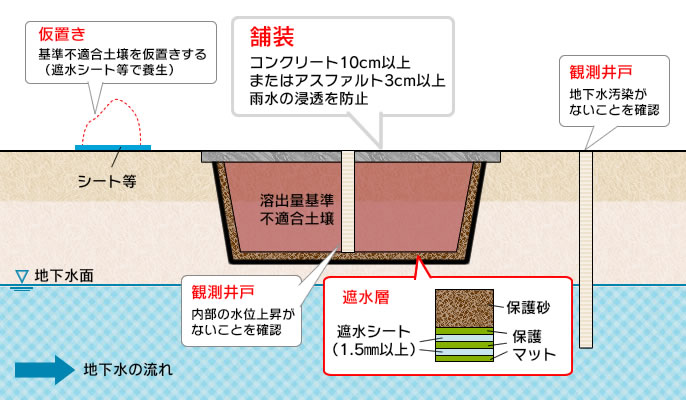

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

管理型

人工の壁と水を透さない地層で基準不適合土壌を封じ込めます。

基準不適合土壌の周辺を地下水の流れを遮るための壁(遮水壁)で囲い、雨水の浸透を防止するために上部を舗装等によって覆い、基準不適合土壌を封じ込める。対策後、地下水の水質を監視し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・対策後は、定期的に点検し、必要に応じて補修を行う。

・対策範囲内部の水位が上昇しないことを定期的に確認する。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・粘土やシルト等の水を透しにくい地層が分布すること

・第二溶出量基準を超える場合は、他の対策を併用し、第二溶出量基準に適合させる必要がある(第三種特定有害物質には適用不可)。

・狭い土地では仮設等を考慮する必要がある

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

管理型

水を透さない人工の遮水層で基準不適合土壌を封じ込めます。

基準不適合土壌をいったん掘削して、仮置きし、掘削部の底面及び側面に遮水層を設け、埋め戻す。

埋め戻した基準不適合土壌の上部は、雨水の浸透を防止するために舗装等によって覆い、基準不適合土壌を封じ込める。対策後、地下水の水質を監視し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。

・基準不適合土壌を仮置きする際は、遮水シートの布設等の浸透防止対策を行う。

・封じ込めを行う場所は、地下水面より上が望ましい。

・対策後は、定期的に点検し、必要に応じて、補修を行う。

・対策範囲内部の水位が上昇しないことを定期的に確認する。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・第二溶出量基準を超える場合は他の対策を併用し第二溶出量基準に適合させる必要がある(第三種特定有害物質には適用不可)。

・狭い土地では、仮置きの場所を考慮する必要がある

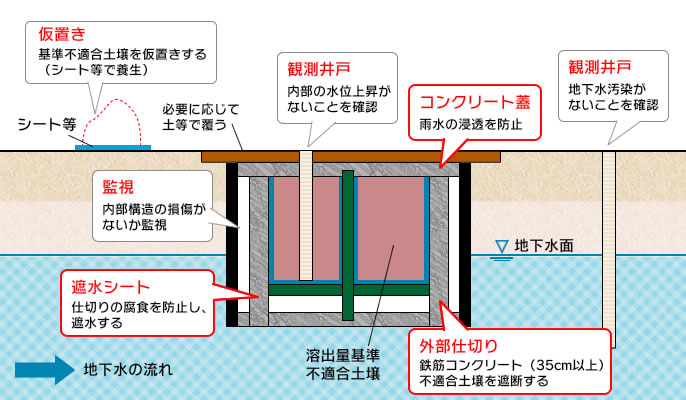

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

管理型

水を透さない人工の遮断層で基準不適合土壌を封じ込めます。

基準不適合土壌をいったん掘削して、仮置きし、掘削部の底面及び側面に鉄筋コンクリート等の外部仕切り(遮断層)を設け、埋め戻す。埋め戻した基準不適合土壌の上部は、雨水の浸透を防止するためにコンクリート蓋によって覆い、基準不適合土壌を封じ込める。対策後、地下水の水質を監視し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・対策後は、定期的に点検し、必要に応じて、補修を行う。

・対策範囲内部の水位が上昇しないことを定期的に確認する。

・基準不適合土壌を仮置きする際は、遮水シートの布設等の浸透防止対策を行う。

・対策内容の記録を保管し、継承する。

・第二種及び第三種特定有害物質に適用できる。

・狭い土地では、仮置きの場所を考慮する必要がある

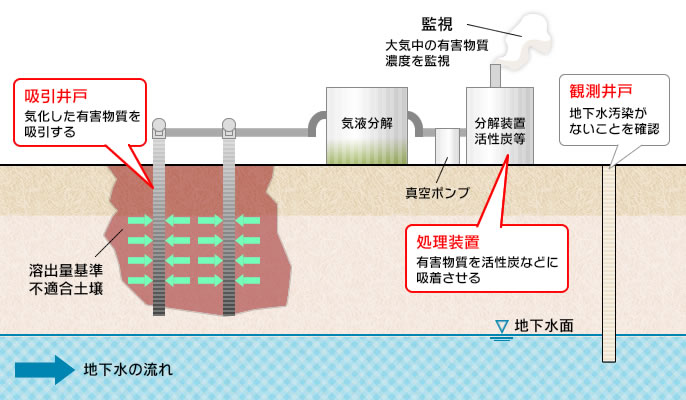

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

除去型

揮発性の高い有害物質を強制的に吸引し、除去します。

地下水面より上部にある基準不適合土壌の分布域に吸引井戸を設置し、真空ポンプ等により井戸内を減圧し、気化した有害物質を吸引後、活性炭に吸着する等して除去する。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・地層の状況や深さ、地上面の状況等、適用する現場の状況を十分に把握する。

・対策中は、必要に応じて、大気中の有害物質濃度を監視する。

・活性炭等に有害物質を吸着させる場合は、定期的に活性炭の交換を行い、使用後の活性炭は、適切に処理する。

・第一種特定有害物質にのみ適用できる。

・有害物質の原液等が存在する場合にも適用できる。

・空気を透しやすい地層(砂礫等)のみに、適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

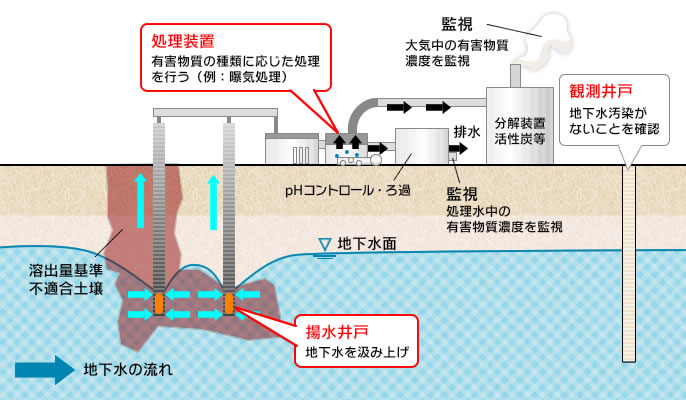

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

除去型

地下水を介して基準不適合土壌中の有害物質を回収・除去します。

地下水面より下部にある基準不適合土壌の分布域等に揚水井戸を設置し、水中ポンプ等により地下水を汲み上げ、有害物質の種類に応じた処理装置により有害物質を除去する。拡散防止対策としても用いられる。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、適用する現場の状況を十分に把握する。

・周辺井戸の井戸枯れや水位低下、地盤沈下が生じないよう適性な揚水量を設定する。

・対策中は、必要に応じて、大気や処理水中の有害物質濃度を監視する。

・活性炭等に有害物質を吸着させる場合は、定期的に活性炭の交換を行い、使用後の活性炭は、適切に処理する。

・有害物質の原液等が存在する場合にも適用できる。

・水を透しやすい地層(砂礫等)のみに、適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

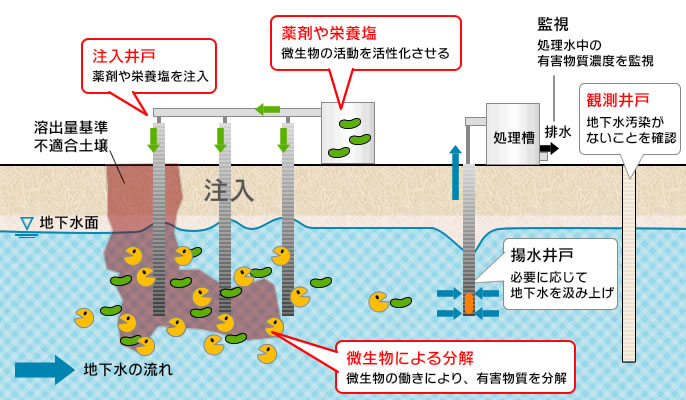

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

除去型

微生物の働きを利用して有害物質を除去します。

対策範囲内に注入井戸を設置し、微生物の働きを活性化させる薬剤や栄養塩を注入し、微生物による有害物質の分解作用を促進する方法等がある。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、適用する現場の状況を十分に把握する。

・必要に応じて、対策を行う土壌への薬剤等の適用性を事前に調べておく。

・薬剤や有害物質が場外に拡散しないよう、必要に応じて、工事中の遮水や揚水を行う。

・対策中は、必要に応じて、処理水中の有害物質濃度を監視する。

・対策中は、状況に応じて、地下水の水質を測定し、浄化の進行状況の監視を行うとともに、有害な分解生成物の発生等を監視する。

・第一種特定有害物質とシアン化合物のみに適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

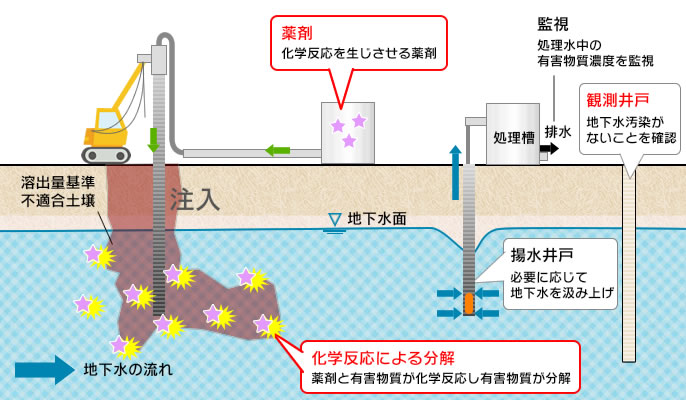

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

除去型

薬剤による化学反応を利用して有害物質を除去します。

対策範囲に注入井戸を設置し、薬剤を注入し、化学反応により基準不適合土壌に含まれる有害物質を分解する方法等がある。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、適用する現場の状況を十分に把握する。

・薬剤や有害物質が場外に拡散しないよう、必要に応じて、工事中の遮水や揚水を行う。

・対策中は、必要に応じて、処理水中の有害物質濃度を監視する。

・対策中は、状況に応じて、地下水の水質を測定し、浄化の進行状況の監視を行うとともに、有害な分解生成物の発生等を監視する。

・有害物質の原液等が存在する場合にも適用できる。

・第一種、第三種特定有害物質とシアン化合物のみに適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

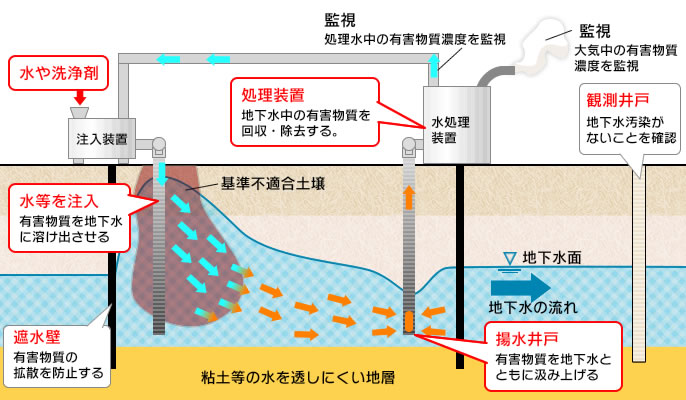

土壌含有量基準に不適合の場合に適用

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

除去型

有害物質を水に溶け出させ地下水とともに回収、除去します。

対策範囲に注入井戸を設置し、水等を注入し基準不適合土壌中に含まれる有害物質を地下水に溶け出させる。その後、有害物質を含む地下水を揚水井戸から汲み上げ、有害物質の種類に応じた処理装置により有害物質を除去する。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認し、2年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。

・地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、適用する現場の状況を十分に把握する。

・洗浄剤や有害物質が場外に拡散しないよう、遮水壁の設置等の拡散防止対策を行う。

・対策中は、地下水の水質を監視するとともに、必要に応じて、処理水中の有害物質濃度を監視する。

・封じ込め対策と同等の拡散防止措置を併用すること。

・有害物質の原液等が存在する場合にも適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

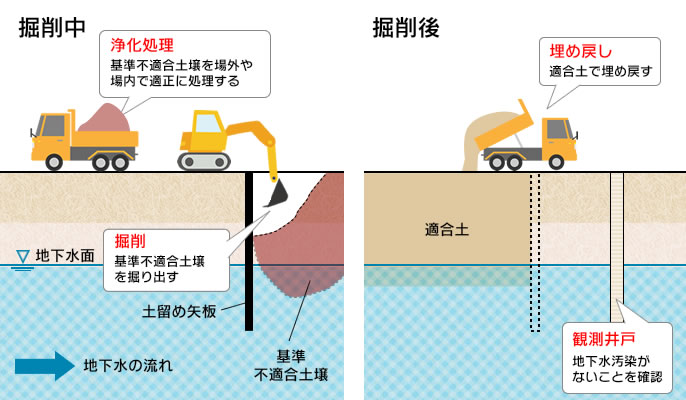

土壌含有量基準に不適合の場合に適用

土壌溶出量基準に不適合の場合に適用

除去型

基準不適合土壌を掘削除去し、適合土で埋め戻します。

基準不適合土壌を掘削し、場外あるいは場内で適正に処理する。掘削箇所は、浄化処理した土壌、あるいは基準に適合する別の土壌(適合土)で埋め戻す。対策後、掘削時点で地下水汚染があった場合は2年間継続して、掘削時に地下水汚染がなかった場合は1回、地下水汚染が生じていないことを確認する。

・掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。

・基準不適合土壌を場外へ搬出する際は、シートがけ等により基準不適合土壌の飛散を防止する。また、管理票等を用いて適切な処理を確認する。

・有害物質の原液等が存在する場合にも適用できる。

・土地の広さにかかわらず適用できる。

東京都環境局「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」より転載

有害物質の種類と指定基準

地下水摂取などによるリスクからは土壌溶出量基準が、直接摂取によるリスクからは土壌含有量基準が定められています。土壌溶出量基準については、26物質すべてに設定されていますが、土壌含有量基準については、26物質のうち重金属を中心とする9物質についてのみ定められています。

| 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) | |

|---|---|

| 特定有害物質の種類 | <地下水の摂取などによるリスク> 土壌溶出量基準 |

| 特定有害物質の種類 | <地下水の摂取などによるリスク>土壌溶出量基準 |

| クロロエチレン | 検液1Lにつき0.002mg 以下であること |

| 四塩化炭素 |

検液1Lにつき0.002mg 以下であること |

| 1,2- ジクロロエタン |

検液1Lにつき0.004mg 以下であること |

| 1,1- ジクロロエチレン |

検液1Lにつき0.1mg以下であること(H26.8.1) |

| 1,2- ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg 以下であること |

| 1,3- ジクロロプロペン |

検液1Lにつき0.002mg 以下であること |

| ジクロロメタン |

検液1Lにつき0.02mg 以下であること |

| テトラクロロエチレン |

検液1Lにつき0.01mg 以下であること |

| 1,1,1- トリクロロエタン |

検液1Lにつき1mg 以下であること |

| 1,1,2- トリクロロエタン |

検液1Lにつき0.006mg 以下であること |

| トリクロロエチレン |

検液1Lにつき0.01mg 以下であること |

| ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg 以下であること |

| 第二種特定有害物質(重金属等) | ||

|---|---|---|

| 特定有害物質の種類 | <地下水の摂取などによるリスク> 土壌溶出量基準 |

<直接摂取によるリスク> 土壌含有量基準 |

| カドミウム及びその化合物 | 検液1Lにつきカドミウム0.003mg 以下であること | 土壌1kg につきカドミウム 45mg 以下であること |

| 六価クロム化合物 | 検液1Lにつき六価クロム0.05mg 以下であること | 土壌1kg につき六価クロム 250mg 以下であること |

| シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと | 土壌1kg につき 遊離シアン50mg 以下であること |

| 水銀及びその化合物 | 検液1Lにつき水銀0.0005mg 以下であり、 かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと |

土壌1kg につき水銀15mg 以下であること |

| セレン及びその化合物 | 検液1Lにつきセレン0.01mg 以下であること | 土壌1kg につきセレン150mg 以下であること |

| 鉛及びその化合物 | 検液1Lにつき鉛0.01mg 以下であること | 土壌1kg につき鉛150mg 以下であること |

| 砒素及びその化合物 | 検液1Lにつき砒素0.01mg 以下であること | 土壌1kg につき砒素150mg 以下であること |

| ふっ素及びその化合物 | 検液1Lにつきふっ素0.8mg 以下であること | 土壌1kg につきふっ素4,000mg 以下であること |

| ほう素及びその化合物 | 検液1Lにつきほう素1mg 以下であること | 土壌1kg につきほう素4,000mg 以下であること |

| 第三種特定有害物質(農薬等/農薬+ PCB) | |

|---|---|

| 特定有害物質の種類 | <地下水の摂取などによるリスク> 土壌溶出量基準 |

| シマジン |

検液1Lにつき0.003mg 以下であること |

| チオベンカルブ |

検液1Lにつき0.02mg 以下であること |

| チウラム |

検液1Lにつき0.006mg 以下であること |

| ポリ塩化ビフェニル(PCB) |

検液中に検出されないこと |

| 有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと |

| 第一種(特定)有害物質(揮発性有機化合物) | |

|---|---|

| 有害物質の種類 | 主な用途(現在は禁止されている用途を含む) |

| クロロエチレン | ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデンー塩化ビニル共重合体の合成、香料(グリニャール試薬)、農薬(中間体を含む) |

| トリクロロエチレン | 金属機械部品等の脱油脂洗浄、羊毛、皮革等の脱脂洗浄、工業用溶剤、染料・塗料の溶剤等 |

| テトラクロロエチレン | ドライクリーニング用溶剤、金属機械部品等の脱油脂洗浄等 |

| ジクロロメタン | 金属機械部品等の脱油脂洗浄、医薬品・農薬を製造する際の溶剤、エアゾール噴射剤、塗装はく離剤、ポリカーボネート樹脂を重合する溶媒、ウレタンフォームの発泡助剤等 |

| 四塩化炭素 | フロン類の製造原料、溶剤、機械洗浄剤、殺虫剤の原料、他のクロロカーボンの原料、農薬の原料、ふっ素系ガスの原料等 |

| 1,2-ジクロロエタン | クロロエチレンの原料、エチレンジアミン等の原料、フィルム洗浄剤、有機合成反応・ビタミン抽出の際の溶剤、殺虫剤、燻蒸剤等 |

| 1,1-ジクロロエチレン | 塩化ビニリデン樹脂(ラップフィルム・人工芝等)の原料、食品・医薬品包装用プラスチックフィルムのコーディング材の原料等 |

| 1,2-ジクロロエチレン | 染料・香料・熱可塑性の合成樹脂等の溶剤、他の塩素系溶剤の原料等 |

| 1,1,1-トリクロロエタン | 電気・電子・精密機器等の洗浄、ドライクリーニング用溶剤、繊維のシミ抜き剤、印刷製版の仕上げ剤等 |

| 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレンの原料、1,1-ジクロロエチレンの原料、塩素化ゴムの溶剤、油脂・ワックス・天然樹脂等の溶剤、アルカロイドの抽出液等 |

| 1,3-ジクロロプロペン | 有機塩素系殺虫剤の有効成分、土壌中の線虫・害虫を防除する農薬等 |

| ベンゼン | 合成樹脂・合成ゴムの原料、ナイロン繊維の原料、染料、農薬等の原料、消毒剤、樹脂改良剤等の原料、ガソリン(含有)等 |

| ●第二種(特定)有害物質(重金属等) | |

| 有害物質の種類 | 主な用途(現在は禁止されている用途を含む) |

| カドミウム及びその化合物 | 合金、電気メッキ、蓄電池の電極、原子炉制御棒、ハンダ、銀ロウ、顔料、合成樹脂安定剤等 |

| シアン化合物 | 化学物質の原料、触媒、メッキ、ゴム・樹脂の原料、顔料の原料、殺鼠剤の原料、農薬・医薬品の原料等 |

| 鉛及びその化合物 | 蓄電池の電極、ハンダの原料、猟銃の弾丸、釣りの錘、ガラス、蛍光灯、ブラウン管、塩化ビニル樹脂の安定剤の原料、建築用シーリング剤、プラスチックの硬化剤、マッチ・爆薬の原料、ガソリン(添加)等 |

| 六価クロム化合物 | 顔料・染料等の原料、窯業原料、研磨材、酸化剤、触媒、メッキ、金属表面処理、マッチ・花火・医薬品等の原料、着火剤、皮なめし、防腐剤、分析用試薬、錆止め塗料の原料、着色料等 |

| 砒素及びその化合物 | 花火の着色剤、塗料用の顔料、合金の添加剤、半導体の原料、ガラスの脱色剤、ガス脱硫剤、木材の防腐剤、歯髄失活薬、シロアリ駆除等 |

| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |

電極、金・銀等の抽出液、水酸化ナトリウムの製造、血圧計、体温計、温度計等の計器類、水銀灯、蛍光灯、殺菌剤、防腐剤、実験用試薬、触媒等 |

| セレン及びその化合物 | コピー機の感光ドラム、太陽電池、ガラス・陶磁器等の着色剤、顔料、合金の添加剤、試薬、酸化剤、軽金属のメッキ処理剤、動物用飼料・医薬品、半導体・電気絶縁体の材料、ふけ取りシャンプーの原料等 |

| ほう素及びその化合物 | 住宅用の断熱材、ガラス繊維の原料、液晶ディスプレイの製造工程、陶磁器のうわ薬、化学反応の触媒、ダンボールの接着剤、目薬、殺虫剤、ほう酸団子、防腐剤、洗濯用漂白剤の原料、防腐薬、消毒液等 |

| ふっ素及びその化合物 | 電球の内側のつや消し、ガラスの表面加工、金属表面処理、半導体の表面処理剤、ふっ素樹脂の原料、代替フロンの原料、シリコン酸化膜の除去剤、虫歯の予防等 |

| ●第三種(特定)有害物質(農薬等) | |

| 有害物質の種類 | 主な用途(現在は禁止されている用途を含む) |

| 有機燐化合物 | 農薬(殺虫剤)等 |

| アルキル水銀化合物 | 農薬、試薬等 |

| ポリ塩化ビフェニル | 熱媒体、絶縁体(トランス・コンデンサ等)、可塑剤、感圧紙等 |

| チウラム | 殺菌剤の有効成分、ゴム(タイヤ・履物・電線等)の加硫促進剤、種子の消毒剤、農作物・芝生の病害防除、ネズミ等に対する忌避剤等 |

| シマジン | 除草に使われる農薬の有効成分等 |

| チオベンカルブ | 除草に使われる農薬の有効成分等 |

環境省ガイドラインに基づく情報開示

A.指定調査機関情報 |

名称 |

株式会社環境保全クリエイト |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

指定番号 |

2006-3-3001 |

||||||

住所 |

栃木県矢板市幸岡782番地2 |

||||||

連絡先 |

電話番号:0287-47-5789 FAX番号:0287-47-5039 E-mail :s.nagai@khcreate.jp |

||||||

事業所の所在地 |

栃木県矢板市幸岡782番地2 | ||||||

業の登録・許可の状況 |

建設業(土木工事業、とび・土工工事業、さく井工事業) 宅地建物取引業 |

||||||

技術管理者数 |

栃木県矢板市:3人 | ||||||

土壌汚染調査の従事技術者数 |

7人 | ||||||

B.調査の実績 |

土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |

年度

|

法対象 | 法対象外 | |||

[1] 法第3条、第4条又は第5条の調査 |

[2] 法第16条の調査

|

[3] 資料等の調査のみ | [4] 試料採取・分析を行った調査 |

[5] 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||

| 令和6年度 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||

| 令和5年度 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | ||

| 令和4年度 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | ||

| 令和3年度 | 0件 | 0件 | 4件 | 3件 | 0件 | ||

| 令和2年度 | 0件 | 0件 | 4件 | 6件 | 0件 | ||

土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 |

年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||

[1] 法第3条、第4条又は第5条の調査 |

[2] 法第16条の調査 |

[3] 資料等の調査のみ |

[4] 試料採取・分析を行った調査 |

[5] 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 |

|||

| 令和6年度 | 9件 | 0件 | 4件 | 25件 | 1件 | ||

| 令和5年度 | 35件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | ||

| 令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 36件 | 0件 | ||

| 令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 33件 | 0件 | ||

| 令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 | C.技術力 |

技術者の保有資格と資格保有者数 |

土壌汚染調査技術管理者:3人 |

D.業務品質管理の取り組み |

業務品質管理の取組状況 |

・土壌汚染調査技術管理者更新講習 |

|||||

指定調査機関情報 |

土壌環境事業に関するホームページアドレス |

掲載HPアドレス:https://www.khcreate.jp/ |

|---|---|---|

調査の実績 |

発注者の主な業種 |

環境コンサルタント業、計量証明事業所、ゼネコン、 不動産業、製造業等 |

業務品質管理の取組 |

業務品質管理に関する情報 |

掲載HPアドレス:https://www.khcreate.jp/law.php#no4 |

その他 |

リスクコニュニケーションに関する業務実績 |

調査結果・対策工事の住民説明会、個別訪問等の近隣対応の実施。 |

環境保全活動 |

環境負荷の低減、グリーン購入等の環境保護活動を実施。 |